定林寺地名の由来

足利幕府の重鎮であった土岐頼貞が、現在の土岐市泉町大富に館を構えて東西の拠点とし、その鬼門に当たる下河合村に瑞雲寺定林寺を建立した。

頼貞は高僧仏光国師を開山とし、仏国国師、無窓国師と天下の名僧を招き、全国十名刹中八位に数えられるほどの寺にした。七堂伽藍を集落に点在させる形で二十余年の歳月をかけて完成させた寺である。

やがて戦国の世、甲州武田軍に焼き討ちされ定林寺は消滅した。しかし、百余年後に住民の思いが実り、観音堂が再建されていつしか寺域一帯を定林寺と呼ぶようになった。

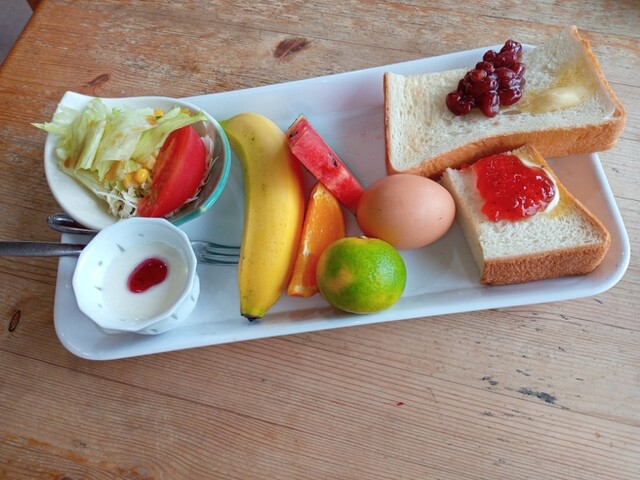

定林寺地区は陶磁器の産地であり、多くの作家・窯元があり、機械に頼らず、多くが自分の気に入った器を作っています。

人々の温かい人柄、使う人の気持ちになって作った器等に、直接触れていただき、懐かしいふるさと、焼き物の良さを味わって頂ければ幸いです。

祭りは、定林寺地区一帯で地元の人々による各種バザー、窯元めぐり等を執り行いたいと思っています。

当日はぜひ定林寺へお越し下さい。お待ちしております。